【整備士志望の方は必見!】自動車整備士資格の詳細と取り方、やりがいや将来性を大解説!

「整備士目指したいけど、どうやってなればいいか分からない」

「更に上の整備士資格を取りたいけど、流れが分からない」

自動車整備士資格は国家資格であり、簡単には取得できません。

そのため、手続きや受験資格もとても複雑になっています。

色々なサイトを見てもイマイチ分からない・・・

そんなお声、とてもいただいております。

就職や転職で整備士を目指すときにも、基本的な資格の取り方はぜひ知っておきたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。

整備士の就職・転職はエージェントの活用が主流となってきており、そこで色々教えてはもらえますが、やはり知識は事前に持っておきたいものです。

今回の記事は、「整備士ってどんな仕事なの?」「~級整備士って何?」「資格の取り方は?」など、整備士を目指すうえで知っておきたいことをまとめました。

ぜひこの記事を読んで、自動車整備士に対する理解をより深めてくださいね。

ー整備士への転職を考えている方へー

当社は、自動車業界特化の転職エージェント「カーワクエージェント」で、転職を行う上で最高のお手伝いをいたします。

「資格持ってないけど大丈夫かな」

「2級整備士募集している企業の中で、最高の待遇で働きたい」

ぜひ、そんなお悩み、お聞かせください。

・非公開求人数業界最大級

・完全無料

・面接確約企業のみご紹介

あなたのやる気、スキルを欲している企業を、当社がご案内します。

ぜひお気軽にお問い合わせください。↓

自動車整備士ってどんな仕事?

自動車整備士とは、自動車に関する専門知識と技術を身につけ、自動車を安全かつ快適に使用できるように点検や修理などを行う職業です。

定期的な点検や故障箇所の修理を通じて、車を健康な状態に保つ役割を果たします。

いわゆる、車のお医者さんのような職業です。

近年では、ガソリン車やディーゼル車だけでなく、最新のハイブリット車や電気、水素自動車などの整備もしなければなりません。

実は、日本の保有している自動車は約8200万台と言われています。

それほど多くの車を日本は保有していますが、自動車整備士がきちんと整備しなければ走らせることはできません。

それほど整備士はなくてはならない仕事なのです。

自動車整備士の仕事内容は、主に「点検整備・分解整備」の業務に分けられます。

点検整備では、ハンドルの操作具合やブレーキのきき具合、各種パーツの摩耗や損傷、オイルやフィルタの汚れなど、さまざまな項目を点検します。

これにより、車の異常を早期に発見し、故障や事故を未然に防ぐことができます。

分解整備では、故障した箇所の修理や点検を行います。

エンジンや動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置など、必要なパーツを取り外し、修理や改造を行うことで、車のパフォーマンスや安全性を向上させます。

自動車整備士は資格が必要?

自動車整備士は車のお医者さんであり、その腕前は車がちゃんと走るかどうかに直結します。

車の走行中にタイヤが外れてしまった、エンジンが壊れてしまったが頻発してしまっては、日本の交通は混乱してしまいます。

そのため、一定基準の技能があることを証明する自動車整備士の国家資格「整備士資格」が存在するのです。

足回りや複雑な整備作業には自動車整備士の国家資格が必要になってきます。

そのため、ほとんどの自動車整備士が国家資格を取得しており、自動車整備士を目指すなら国家資格の取得が初めの一歩と言えます。

ただし、昨今では整備士不足の観点から、未経験かつ資格を持っていなくても採用し、働きながら取得を目指す手助けを行う企業も増えています。

詳しくは、こちらをご覧ください!

関連記事:無資格未経験で自動車整備士になれる?業界の実情となり方を解説!

自動車整備士の資格の種類

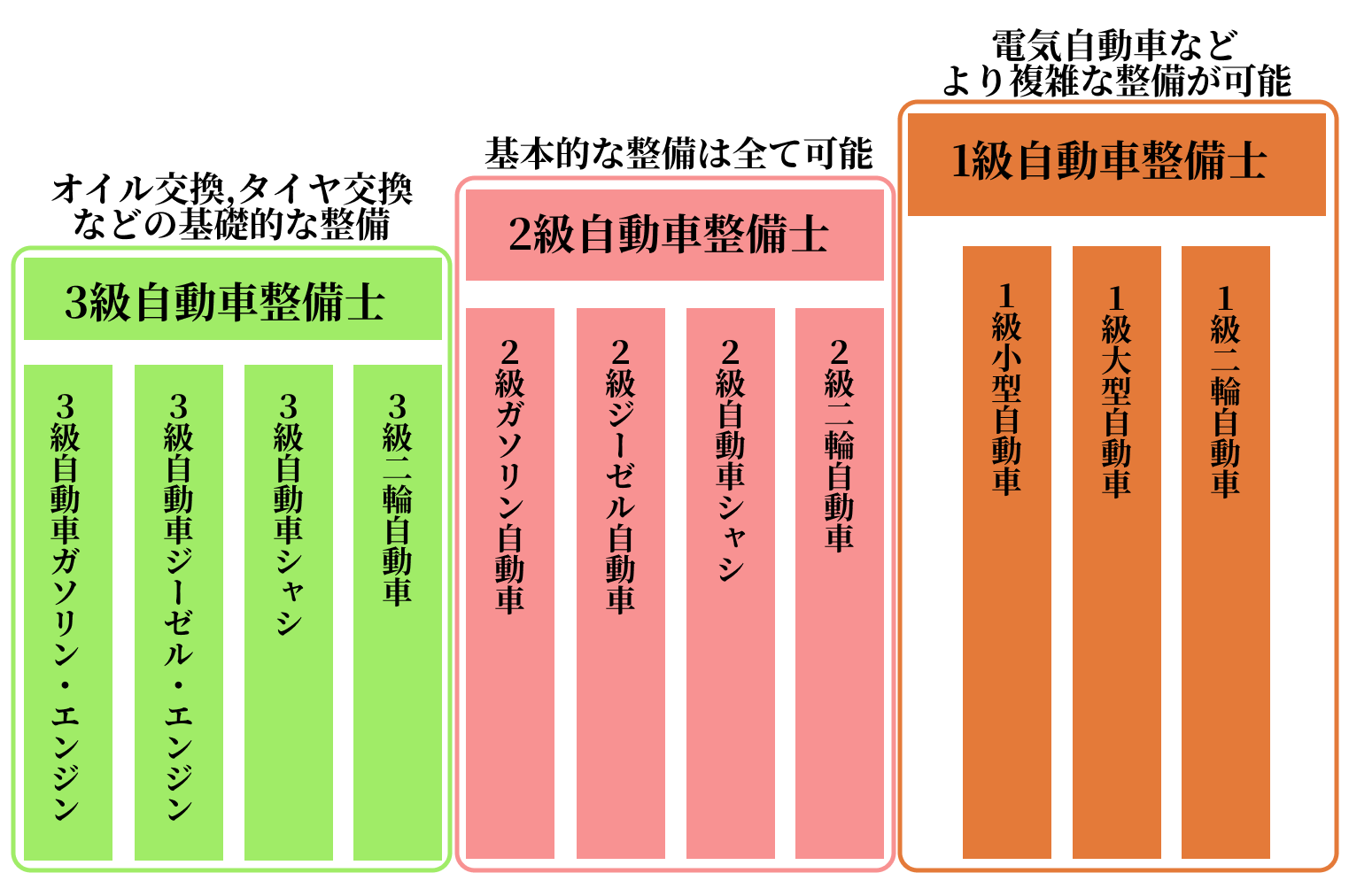

国家資格として定める整備士資格は、大きく分けて1級から3級まで3種類になります。

それぞれ細かく分かれてはいるものの、総じて~級自動車整備士と呼ばれます。

3級自動車整備士

3級自動車整備士は、独学で整備士資格を取る方、整備士学校に行かずに資格を取る方が最初に取る資格になります。

この資格を持っていると、オイル交換やタイヤ交換など、基礎的な整備に従事することができます。

一般的にイメージされる自動車整備士としての仕事を行うためには、3級資格だけでは足りず、2級整備士を目指す必要があります。

3級整備士資格を目指す方、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!

関連記事:自動車整備士3級とは?仕事内容から平均年収まで解説!

2級自動車整備士

2級自動車整備士は、最も多くの整備士が保持している資格で、8割以上が持っているとされています。

基本的なほぼ全ての整備を行うことが可能です。

自動車整備士として学校に通う方は、まずこの2級整備士資格を取得します。

2級整備士資格を目指す方、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!

関連記事:自動車整備士2級の仕事内容と平均年収は?取得方法や学科試験の合格率まで分かりやすく徹底解説!

1級自動車整備士

1級自動車整備士は、国家資格としての整備士資格の中で最高峰とも呼べる資格です。

2級自動車整備士までの基本的な整備にかかわる知識はもちろん、新型自動車や電気自動車などの整備にかかわる知識が求められます。

今後、ガソリン車以外の普及が進む中で、さらに需要が高まってくる資格と言えます。

現在の取得率は、2%~3%と言えます。

1級整備士資格を目指す方、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!

関連記事:自動車整備士1級とは?取得者4%以下の仕事内容を解説!

1級、2級、3級以外の整備士資格

実は、整備に関わる資格は、1級,2級,3級整備士以外にも存在します。

これらの資格を取得することで、整備士のスキルや知識だけでなく、資格手当などで待遇をさらに良くすることができます。

自動車検査員

自動車検査員は、自動車の定期点検や車検を行うために必要な資格です。

自動車検査員になるには、1級自動車整備士か2級自動車整備士(2級自動車シャシ整備士は除く)の資格を持っている必要があります。

また、勤務先で自動車整備主任者に選ばれてから1年以上の実務経験を積む必要があります。

さらに、自動車検査員講習を受講して試験に合格する必要があります。

自動車検査員の資格を取得することで、車検も行える指定工場での就業や資格手当の受け取りなどのメリットがあります。

自動車検査員資格について、詳しくはこちらをご覧ください

関連記事:自動車検査員とは? 資格、年収、仕事内容を徹底解説!

特殊整備士

特殊整備士は、自動車の特定の分野に特化した国家資格で、自動車電気装置整備士、自動車車体整備士、自動車タイヤ整備士の3つの種類があります。

特殊整備士の資格を持っていれば、より専門的な知識を身につけることが可能です。

ディーラー独自の整備士資格

ディーラー独自の整備士資格を、各ディーラーが会社内で設定していることがあります。

この資格については、各ディーラーが定めているため、国家資格ではありません。

しかし、このディーラー独自の整備士資格を取得することで、資格手当の支給や昇進の機会が得られる可能性があります。

自動車整備士資格の受験資格は?

整備を行ったことが無い方が、いきなり1級自動車整備士を受験することは不可能です。

自動車整備士の資格試験には、受験資格があり、資格試験を受けるためには実務経験などの条件を満たす必要があります。

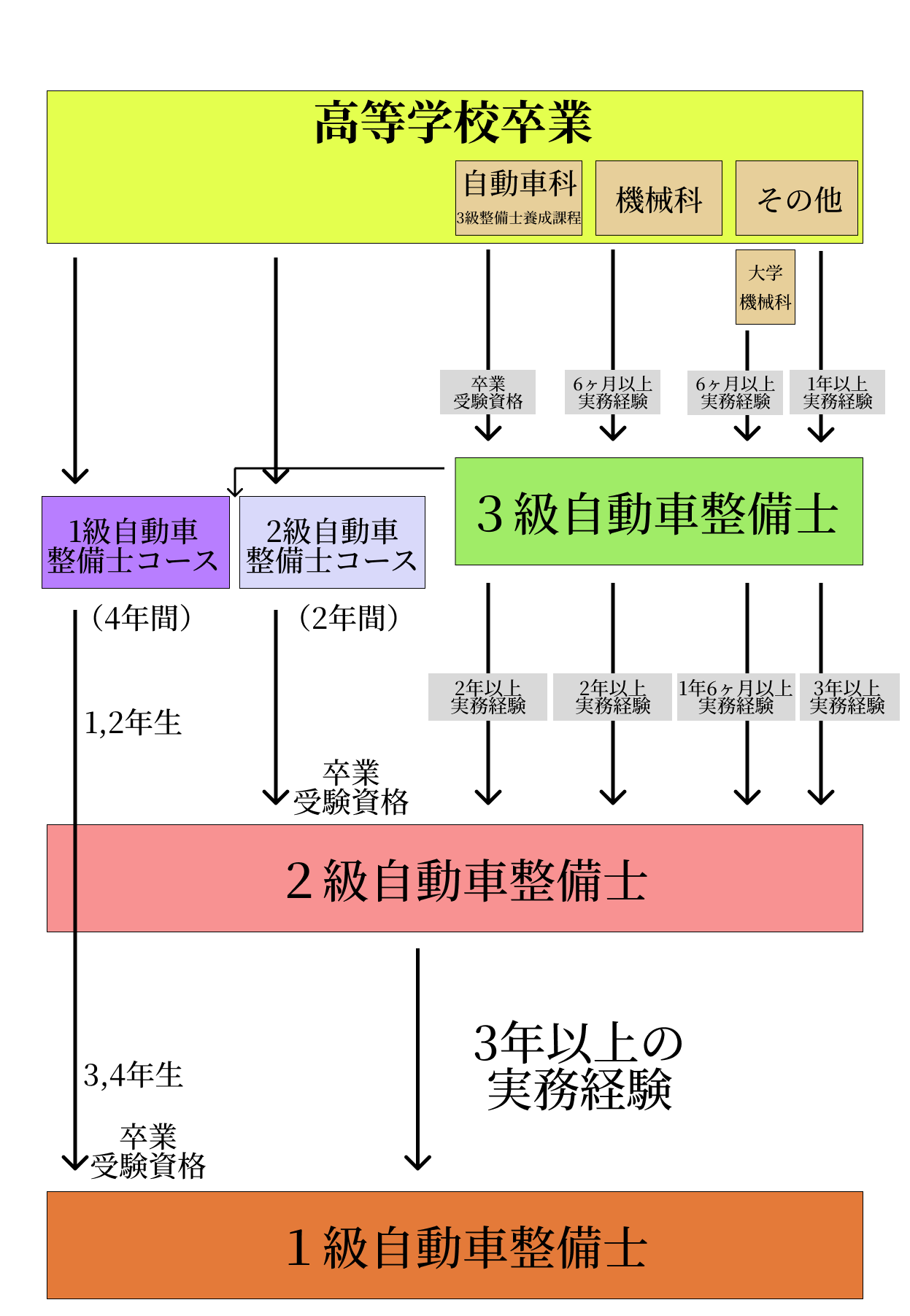

かなり複雑ですが、専門学校に通うか、独学で取得していくかで大きく変わることだけは抑えておきましょう。

自動車整備士の専門学校で勉強する場合

自動車整備士になる方で最も一般的なルートは、この専門学校に通うという方法です。

専門学校に通うことで、整備士の資格取得に注力することが可能です。

また、実技試験の免除などのメリットもあるのが特徴です。

2級自動車整備士コース

2年制のコースで、卒業すると2級自動車整備士の受験資格を得ることができます。

2級自動車整備士の資格を取得後、3年以上の実務経験を積むと1級自動車整備士の受験資格を得られます。

1級自動車整備士コース

4年制のコースで、2年生の時点で2級自動車整備士の受験資格を得られます。

卒業すると1級自動車整備士の受験資格を得られます。1級自動車整備士資格取得までの最短期間は4年です。

自動車整備士の専門学校に通わない場合

自動車整備士の専門学校に通わず、独学で資格取得を目指す場合、実務経験を積みながら学科試験の勉強を行っていく必要があります。

また、進学した高校・大学により、必要な実務経験年数が異なるので注意が必要です。

高校が自動車科の場合

高校卒業の時点で3級自動車整備士の受験資格が得られます。

3級自動車整備士の資格を保有し、2年以上の実務経験を積むと2級自動車整備士の受験資格が得られます。

高校が機械科の場合

高校卒業後、6ヶ月以上の実務経験を積むと3級自動車整備士の受験資格が得られます。

3級自動車整備士の資格を保有し、2年以上の実務経験を積むと2級自動車整備士の受験資格が得られます。

高校が自動車・機械科以外の場合

(1)大学で機械科に進学する場合

大学卒業後に6ヶ月以上の実務経験を積むことで、3級自動車整備士の受験資格が得られます。

3級自動車整備士の資格を保有し、1年6ヶ月以上の実務経験を積むことで、2級自動車整備士の受験資格を得ることができます。

(2)大学で機械科に進学しない場合

高校卒業後、1年以上の実務経験を積むと3級自動車整備士の受験資格が得られます。

3級自動車整備士の資格を保有し、3年以上の実務経験を積むと2級自動車整備士の受験資格が得られます。

近年では、働いてお給料をもらいながら3級自動車整備士資格を取得する手助けを行う企業も増えてきています。

資格試験から資格取得までの流れは?

それでは、実際に資格取得を行う際の流れや、必要な手続きについて解説をします。

各都道府県により違いがある可能性がございますので、各都道府県の整備振興会も併せてご確認ください。

都道府県の自動車整備振興会で申請する

まず最初に、自動車整備士の資格取得を目指す方は、所属する都道府県の自動車整備振興会に申請を行う必要があります。

申請時には以下のものが必要です。

- 登録試験受験申請書

- 受験手数料(学科:1級9,300円 1級以外7,200円 実技:14,000円)

- 縦4.5cm、横3.5cmの証明写真

- 郵便はがき(学科:1級4枚 1級以外2枚 実技:2枚)

- 受験資格を証明するもの(卒業証書、実務経験証明書など)

自動車整備技能登録試験を受験する

次に、自動車整備士の資格取得のために、自動車整備技能登録試験を受験する必要があります。試験内容は以下の通りです。

学科試験:2級・3級は筆記試験、1級は筆記試験と口述試験があります。

実技試験:資格によっては実技試験が行われない場合もあります。

都道府県の整備振興会で全免申請手続きをする

自動車整備技能登録試験に合格した後、自動車整備士の国家資格を取得するために、都道府県の自動車整備振興会で全免申請※を行う必要があります。

申請時には例として以下のものが必要です(神奈川県の例)。

- 検定申請書(大臣宛)

- 学科試験合格証書または学科試験合格通知はがき

- 整備技能講習修了証書または一種養成施設卒業証書

- 郵便はがき 2枚(申請者の宛先を記入したもの)

- 3級整備士合格証書もしくは整備士手帳(2級を受験した場合)

- 2級整備士合格証書もしくは整備士手帳(1級を受験した場合)

- 実務経験が短縮になる方は、その卒業証書

- 実務経験証明書もしくは検定申請書に事業主が記入・社印を捺印したもの

- 印鑑(シャチハタ不可)

- 申請料(収入印紙もしくは現金2,450円)

※全免申請…自動車整備士技能検定試験(検定試験)の免除申請のこと。

検定試験を実施する資格や地域が限定的なため、登録試験に合格した後、検定試験の免除申請をするのが一般的になっている。

合格証明書が届く

全免申請手続きが完了すると、自動車整備士の合格証明書が郵送されてきます。これにより、自動車整備士の国家資格を取得することができます。

自動車整備士資格の試験難易度と合格率について

3級自動車整備士試験の合格率

令和5年度に実施された試験結果によると、自動車整備士3級の取得試験合格率は約70%となっています。

どの年度の試験結果を見ても合格率は約70%前後となっています。

シャシ・ガソリン・ジーゼルの中では、3級自動車ガソリン・エンジン整備士の合格率が比較的高い傾向にあります。

2級自動車整備士試験の合格率

自動車整備士2級の合格率は非常に高く、日本自動車整備振興会連合会による令和5年度の試験結果によると、合格率は80%を超えるものとなっています。

その中でも、2級自動車ジーゼル・エンジン整備士の合格率が最も高く93.4%になっています。

しかし、2級の合格率は8月に行われる第1回と、3月に行われる第2回で合格率に40%ほど開きがあるようです。

令和5年度の試験でも、第1回の合格率は第2回と比べると半分近くの数値となっています。

この合格率の差は、整備士学校の受験シーズンに関係しているのかもしれません。

1級自動車整備士試験の合格率

日本自動車整備振興会連合会の令和4年度の試験結果によると、筆記試験の合格率は53.0%で、合格率は半分程度となっています。

一方、口述試験の合格率は97.6%と非常に高く、しっかりと対策を行えば合格ラインを狙える試験となっています。

また、実技試験の合格率は64.3%となっています。ただ、実技試験の合格率は年によって変動が大きいため、注意が必要です。

実技試験は、一種養成施設や二種養成施設で実技試験が免除されるケースが多いため、筆記試験の受験者数は2,000人を超える一方、実技試験の受験者数は200~300人程度と約10分の1に減少します。

このことから、実技試験に臨む受験者が限られていることがわかります。

ただし、試験自体の難易度は依然として高く、十分な準備が必要です。

(参考:『令和4年度第2回(第106回)自動車整備技能登録試験「学科試験」の試験結果について』、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会)

(参考:『令和5年度第2回(第108回)自動車整備技能登録試験「学科試験」の試験結果について』、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会)

特殊自動車整備士

特殊自動車整備士の合格率は通常50%以上で推移していますが、年度によっては50%台を下回る場合もあります。特殊自動車整備士になるためには、専門的な知識や技術が求められます。合格率が比較的高い傾向にあるため、十分な準備と専門知識の習得が重要です。

自動車整備士の就職先・活躍できる場所

自動車整備士の就職先は、主にディーラーや自動車整備工場、カーショップなどが挙げられます。

また、大手運送会社やバス会社、ガソリンスタンド、レンタカー・ショップなどでも自動車整備の専門知識が求められるため、就職の選択肢として考慮することもできます。

特にディーラーや自動車整備工場では、幅広い車種の整備や点検、修理作業が行われています。

国産車や輸入車など、様々なメーカーの車両に対応することが求められます。

これらの場所では、メーカー独自のトレーニングプログラムを受ける機会もあり、専門知識の習得やスキルアップが期待できます。

また、大手運送会社やバス会社においても自動車整備士の需要が高まっています。

長距離運転や定期的な点検・整備が必要なため、安全性を確保するための重要なポジションとなっています。

さらに、ガソリンスタンドやレンタカー・ショップでも自動車整備の知識が求められることがあります。

車両の状態管理やトラブルへの対応など、幅広いスキルを活かすことができます。

自動車整備士の就職は、新卒者の採用だけでなく、有資格者の中途採用も多いのが特徴です。

この業界は常に求人需要があり、就職率の高さも魅力の一つです。

さらに、自動車整備士としての経験を積んだ後は、カーレースのガレージで活躍するレースメカニックを目指す人もいます。

競技車両のメンテナンスやチューニングに携わることで、独自のスキルやノウハウを身に付けることができます。

自動車整備士のやりがい、将来性について

自動車整備士になろうと思う人は、車が好きで車いじりが好きという人が多いです。

自動車に関する専門知識や技術が身についていくこと自体にやりがいや面白さを感じるでしょう。

複雑なトラブル時に解決法を見つけ、修理に至ったときの達成感は大きなものになるはずです。

経験を積むにつれ、より高度なトラブルに対処できるようになれば、自分が成長していることを実感できます。

先輩や上司からも仕事の内容を評価されるでしょう。

また、お客様から感謝されたときにもやりがいを感じることでしょう。

整備士はお客様の安全を守る仕事であり、車を介して人を相手にする仕事だということを忘れないでください。

将来性についても言えば、日本の車社会は成熟期とはいえ、自動車保有台数は若干の増加傾向にあります。

地方ではまだまだ車がなければ生活が難しいところも多く、家庭の所有台数も増えています。

また、電気自動車やハイブリッド車をはじめとする技術の進化により、最新技術を身につけた自動車整備士へのニーズは高まっています。

現在は自動車整備士の人材不足が課題となっていますが、総合的に考えると、車の保有台数が急激に減少しない限り、技術力の高い自動車整備士は仕事に困ることはないと言えます。

さらに自動車業界の技術革新に対応し、最新の知識と技術を習得することで、自動車整備士としての将来性を高めることができるでしょう。

自動車整備士という仕事はやりがいがあり、将来性もある職業です。

車に情熱を持ち、技術を磨きながら成長していくことで、自分自身のキャリアを築いていくことができるでしょう。

自動車業界は常に進化していますので、変化に対応する柔軟性も大切です。

一つ一つの仕事に真摯に取り組み、お客様の安全を第一に考えながら、自分のスキルを高めていくことをお勧めします。

そしてぜひ、整備士のお仕事をお探しの方は、当社にご相談ください。

当社のエージェントサービスでは、あなたを必要としている企業をご紹介するので、紹介する企業は面接確約!

あなたを必要としている企業の中から、どの企業にするか選ぶことができます。

共に、日本の整備業界、自動車業界を盛り上げていきましょう!

お気軽にご相談ください!

毎月600件以上の新着求人、掲載件数は15,000件以上!

全国の整備工場との独自ネットワークを活用し、整備士を中心とした自動車業界の幅広い職種の求人を掲載。

国内最大級の豊富な求人数で、職種や勤務地、工具貸し出しの有無などでの検索も可能。

また、全ての求人に写真が掲載されており、職場の雰囲気も分かりやすい!

整備士や鈑金塗装、営業など自動車業界で働きたい方のための転職求人サイトカーワクなら、理想の職場がきっと見つかります。